Einfach erklärt

Produkthaftung in der Gastronomie

Das müssen Köch:innen wissen

Die Frage ?

„Als Küchenchefin frage ich mich: Wenn ein Gericht wegen falscher Lagerung verdorben ist und ein Gast krank wird – kann ich persönlich strafrechtlich belangt werden?“

1. Grundprinzip: Wer haftet bei Schaden durch Speisen?

In Italien (und daher in Südtirol) gilt:

„Derjenige, der ein fehlerhaftes Produkt in Verkehr bringt, haftet.“Das kann sein:

der Hersteller (z. B. Produzent von Rohstoffen)

der Lieferant/Händler

der Gastronomiebetrieb selbst (Restaurant, Hotel, Catering), wenn die Speise durch Verarbeitung oder Lagerung verdorben oder unsicher wurde.

Grundlage ist der „Codice del Consumo“ (das Verbraucherschutzgesetz), der auf EU-Recht basiert.

2. Was heißt „fehlerhaft“ oder „unsicher“?

Ein Lebensmittel gilt als „fehlerhaft“ oder „unsicher“, wenn es für die Verbraucher:innen für den Verzehr als nicht mehr sicher gilt. Beispiele:

Verderb durch falsche Kühlung oder Lagerung

Verunreinigungen (Glassplitter, Metall, Plastik)

Allergene nicht korrekt angegeben

Kreuzkontaminationen (z. B. Salmonellen, Listerien)

Abgelaufene Produkte oder falsche Kennzeichnung

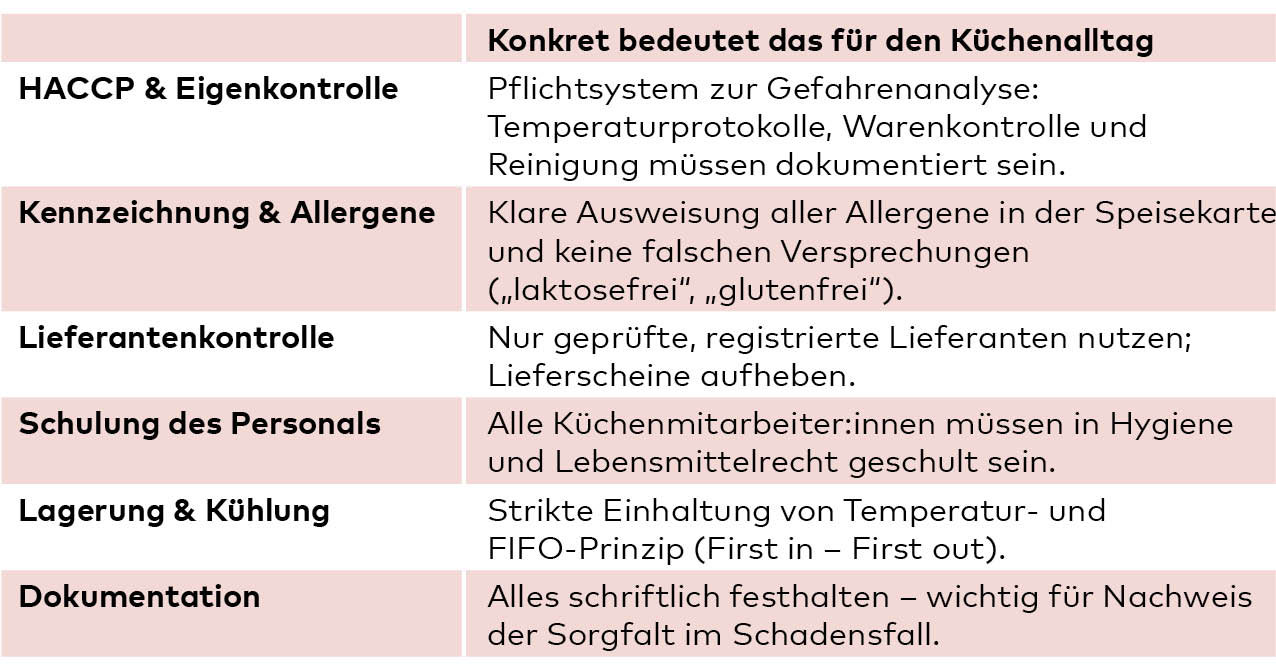

Wichtig: Verschulden muss bei Produkthaftung nicht nachgewiesen werden! Schon der Schaden durch ein fehlerhaftes Produkt reicht.3. Welche Pflichten haben Köch:innen und Betriebe?

4. Haftung im Detail

Strikte Produkthaftung: Gäste müssen nur beweisen, dass sie durch dein Produkt Schaden erlitten haben – nicht, dass du schuld bist.

Deliktische Haftung (Art. 2043 ZGB): Wenn dir Fahrlässigkeit (z. B. mangelnde Hygiene) nachgewiesen wird, haftest du zusätzlich.

Vertragliche Haftung: Ein Gast hat immer einen mündlichen Vertrag mit dem Restaurant; mangelhafte Leistung = Schadenersatzpflicht.

Bußgelder & Strafrecht: Verstöße können Freiheitsstrafen (bis zu einem Jahr) und Bußgelder bis 50.000 Euro nach sich ziehen.

5. Versicherung

Eine Betriebshaftpflichtversicherung ist für Gastronom:innen Pflicht, um Schäden gegenüber Gästen abzusichern.

Produkthaftpflichtversicherung deckt Schäden ab, die durch Speisen oder Getränke verursacht werden.

Rechtsschutzversicherung kann bei Streitfällen und Klagen helfen.• Wende dich an ein Versicherungsbüro deines Vertrauens, um deine persönliche Situation zu analysieren und gegebenfalls dich und den Betrieb angemessen zu versichern.

6. Praxisbeispiele

Allergischer Schock wegen falscher Kennzeichnung: Gast bestellt ohne Nüsse, bekommt versehentlich Nüsse – der Betrieb haftet voll.

Lebensmittelvergiftung durch Lagerungsfehler: Nachweisbar falsche Kühlung = Haftung des Betriebs + mögliche Strafanzeige.

Glassplitter im Dessert aus Fertigglasur:

Der Hersteller ist vorrangig haftbar, um die Verantwortung an den Hersteller/Lieferanten abschieben zu können, muss der Betrieb aber nachweisen können, dass das Produkt fehlerhaft war.Wichtige Tipps für Köch:innen

HACCP und Hygienestandards sind nicht nur Pflicht, sondern Schutzschild.

Dokumentation und Rückverfolgbarkeit sind Gold wert, wenn es hart auf hart kommt.

Allergene und Sonderwünsche immer ernst nehmen und klar kommunizieren.

Lieferketten prüfen und alles schriftlich festhalten.

Versicherung prüfen: Produkthaftpflicht ist Pflicht.

Leserfrage?

Sende deine Anliegen an: redaktion@skv.org

Betreff: „Rechtsfragen einfach erklärt“

Betreff: „Rechtsfragen einfach erklärt“