Aktuell

Codewort Erika

Ein geschützter Weg aus der Gewalt | Psychische Belastung, Druck, Pflichterfüllung – ein Dilemma für viele Frauen

„Entweder ich krieg sie wieder wie sie war oder ich knalle euch alle ab!“ Diese „aufmunternden“ Worte sagte der Mann einer Patientin, die sich einer gynäkologischen Operation unterziehen musste, am Telefon zu Dr.in Elke Hofer, als sie ihm mitteilte, dass der Eingriff gut verlaufen sei. Gewalt an Frauen. Das ist nicht nur ein Thema am jährlichen internationalen Gedenktag, dem 25. November. Das ist nicht nur Vergewaltigung oder Totschlag. Das ist verbal. Das ist psychisch. Ein Thema, das 35 % aller Frauen irgendwann in ihrem Leben betrifft. Auch Frauen, die aufgrund einer Erkrankung nicht so „funktionieren“, wie „Mann" es von ihnen erwartet.

Am 25. November vergangenen Jahres waren die Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe und auch das Foyer des Krankenhauses Brixen für eine Woche in Rot getönt. Stühle mit roten Schriften, rote Schuhe, Plakate mit auffallenden bunten oder großen schwarzen Schriftzügen. Thema Gewalt. In Zusammenarbeit mit Frauenhäusern (dort waren die ausgestellten Stühle bemalt und beschriftet worden) und dem landesweiten Projekt Erika (Beratung, Unterstützung und Begleitung von Frauen in Gewaltsituationen) hatte Dr.in Yvonne Fauster für die Abteilung Gynäkologie eine Ausstellung organisiert, die das Tabu um das Thema Gewalt an Frauen aufbrechen und zur Sprache bringen wollte: „Gemeinsam gegen Gewalt – Für Frauen-Würde“.

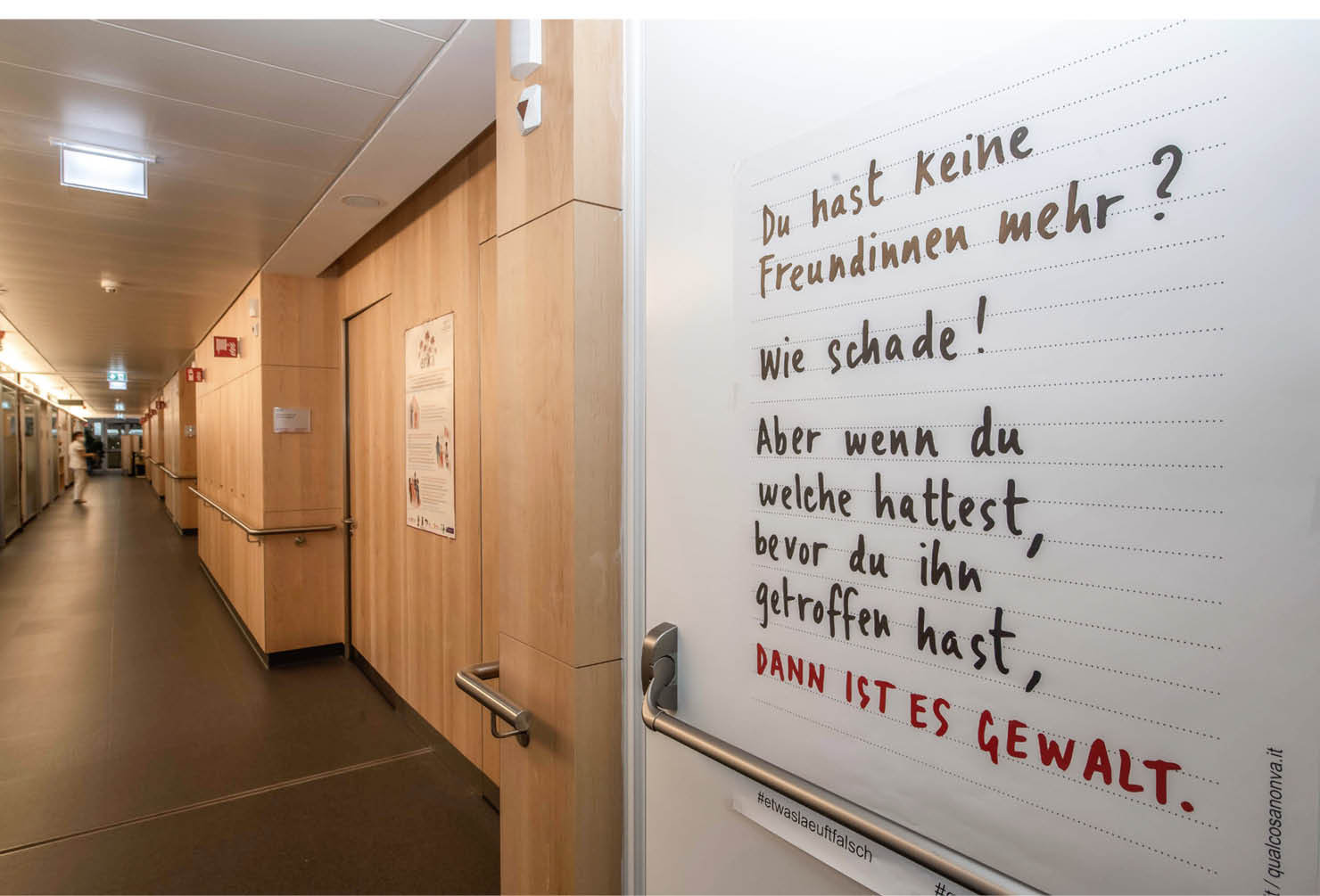

Die Ausstellung liegt ein halbes Jahr zurück, aber in den Wartezimmern, Korridoren und Behandlungszimmern der Abteilung sind noch Spuren geblieben. Plakate mit Aufmerksamkeit erregenden Sätzen wie: „ESISTNICHTINTERPRETIERBAR.ESISTMORD“ oder „Schläge vernichten. Wörter vernichten. Zu dieser Zerstörung werden Männer erzogen. Das muss aufhören. Männer lernt Solidarität und Sanftheit“ oder „Denkt er an alles? Was für eine Liebe! Aber wenn er findet, dass Du nicht denken sollst, DANN IST ES GEWALT!“. Stühle mit Namen von Frauen, denen aus falsch verstandener „Liebe“, aus Besitzansprüchen das Recht auf Leben genommen wurde. Svetlana zum Beispiel.

„Gemeinsam gegen Gewalt – Für Frauen-Würde“ ist organisiert worden im Zusammenhang mit der Umsetzung der „Nationalen Leitlinien für Sanitätsbetriebe und Krankenhausstrukturen hinsichtlich sozialer und sanitärer erster Hilfe und Betreuung von Frauen in Gewaltsituationen” (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 24.11.2017). Die Gynäkologin Dr.in Elke Hofer ist Referentin der Abteilung Gynäkologie des Krankenhauses Brixen für das Projekt Erika und die damit verbundenen sogenannten Betreuungspfade. Wenn eine Frau Opfer von Gewalt ist und dringend (ärztliche) Hilfe braucht, erfährt sie im Krankenhaus über das Codewort Erika unmittelbare, direkte Hilfe und wird alleine - ohne die sie begleitende Person - in einen Raum geführt, wo sie untersucht werden kann, bzw. frei über ihre Situation berichten kann. Im Zusammenhang mit diesem Projekt, so Dr.in Hofer, werden Kurse für das Krankenhauspersonal organisiert, in die auch Sozialarbeiter, Vertreter der Frauenhäuser, Mitglieder der Ordnungskräfte bzw. Vertreter der Staatsanwaltschaft und Psychologen eingebunden sind. Im vergangenen Jahr waren es vier, an denen insgesamt 81 Mitarbeiter des Sanitätsbetriebs teilgenommen haben.

Dr.in Elke Hofer: „Es ist nicht immer leicht, Gewaltsituationen zu erkennen, bzw. damit umzugehen. Man muss z. B. auch aushalten können, dass eine Frau trotz evidenter Anzeichen nicht reagiert, wenn man sie fragt, ob sie ein Opfer von Gewalt ist. Andererseits unterliegen wir bei Verdacht auf Wiederholung der Gewalttat einer Meldepflicht. Deshalb ist es wichtig, die Mitarbeiter entsprechend aufzuklären und zu schulen. Wir müssen alle mit der Zeit ein Gefühl entwickeln, wann es angesagt ist, nachzufragen und wie ein solches Gespräch zu führen ist. Müssen lernen, auch kleinste Anzeichen wahrzunehmen.“ Eine Frau, die sich nicht anfassen lassen möchte, zum Beispiel, oder die unruhig auf ihrem Stuhl hin und her rutscht. Nicht zuletzt ist das im normalen Stationsbetrieb allerdings auch ein Zeitproblem. Die Untersuchungszeiten im Krankenhaus sind streng geregelt.

„In den zwanzig Jahren meiner Tätigkeit als Frauenärztin“, so Dr.in Elke Hofer, „ist es mir nur selten passiert, dass eine Frau offen sagt, ich brauche Hilfe.“ Es bräuchte eine Art Blackbox, meint provozierend Primarin Dr.in Sonia Prader. „Wir haben hier in Brixen eine der größten Gynäkologie-Ambulanzen im Land. Man hört so viel von den KO-Tropfen, von Vergewaltigungen. Aber wo sind die Opfer, frage ich mich? In Zürich gibt es eine eigene Gewaltambulanz, dort melden sich drei bis vier Frauen am Tag!“

Die Ausstellung liegt ein halbes Jahr zurück, aber in den Wartezimmern, Korridoren und Behandlungszimmern der Abteilung sind noch Spuren geblieben. Plakate mit Aufmerksamkeit erregenden Sätzen wie: „ESISTNICHTINTERPRETIERBAR.ESISTMORD“ oder „Schläge vernichten. Wörter vernichten. Zu dieser Zerstörung werden Männer erzogen. Das muss aufhören. Männer lernt Solidarität und Sanftheit“ oder „Denkt er an alles? Was für eine Liebe! Aber wenn er findet, dass Du nicht denken sollst, DANN IST ES GEWALT!“. Stühle mit Namen von Frauen, denen aus falsch verstandener „Liebe“, aus Besitzansprüchen das Recht auf Leben genommen wurde. Svetlana zum Beispiel.

„Gemeinsam gegen Gewalt – Für Frauen-Würde“ ist organisiert worden im Zusammenhang mit der Umsetzung der „Nationalen Leitlinien für Sanitätsbetriebe und Krankenhausstrukturen hinsichtlich sozialer und sanitärer erster Hilfe und Betreuung von Frauen in Gewaltsituationen” (Dekret des Präsidenten des Ministerrates vom 24.11.2017). Die Gynäkologin Dr.in Elke Hofer ist Referentin der Abteilung Gynäkologie des Krankenhauses Brixen für das Projekt Erika und die damit verbundenen sogenannten Betreuungspfade. Wenn eine Frau Opfer von Gewalt ist und dringend (ärztliche) Hilfe braucht, erfährt sie im Krankenhaus über das Codewort Erika unmittelbare, direkte Hilfe und wird alleine - ohne die sie begleitende Person - in einen Raum geführt, wo sie untersucht werden kann, bzw. frei über ihre Situation berichten kann. Im Zusammenhang mit diesem Projekt, so Dr.in Hofer, werden Kurse für das Krankenhauspersonal organisiert, in die auch Sozialarbeiter, Vertreter der Frauenhäuser, Mitglieder der Ordnungskräfte bzw. Vertreter der Staatsanwaltschaft und Psychologen eingebunden sind. Im vergangenen Jahr waren es vier, an denen insgesamt 81 Mitarbeiter des Sanitätsbetriebs teilgenommen haben.

Dr.in Elke Hofer: „Es ist nicht immer leicht, Gewaltsituationen zu erkennen, bzw. damit umzugehen. Man muss z. B. auch aushalten können, dass eine Frau trotz evidenter Anzeichen nicht reagiert, wenn man sie fragt, ob sie ein Opfer von Gewalt ist. Andererseits unterliegen wir bei Verdacht auf Wiederholung der Gewalttat einer Meldepflicht. Deshalb ist es wichtig, die Mitarbeiter entsprechend aufzuklären und zu schulen. Wir müssen alle mit der Zeit ein Gefühl entwickeln, wann es angesagt ist, nachzufragen und wie ein solches Gespräch zu führen ist. Müssen lernen, auch kleinste Anzeichen wahrzunehmen.“ Eine Frau, die sich nicht anfassen lassen möchte, zum Beispiel, oder die unruhig auf ihrem Stuhl hin und her rutscht. Nicht zuletzt ist das im normalen Stationsbetrieb allerdings auch ein Zeitproblem. Die Untersuchungszeiten im Krankenhaus sind streng geregelt.

„In den zwanzig Jahren meiner Tätigkeit als Frauenärztin“, so Dr.in Elke Hofer, „ist es mir nur selten passiert, dass eine Frau offen sagt, ich brauche Hilfe.“ Es bräuchte eine Art Blackbox, meint provozierend Primarin Dr.in Sonia Prader. „Wir haben hier in Brixen eine der größten Gynäkologie-Ambulanzen im Land. Man hört so viel von den KO-Tropfen, von Vergewaltigungen. Aber wo sind die Opfer, frage ich mich? In Zürich gibt es eine eigene Gewaltambulanz, dort melden sich drei bis vier Frauen am Tag!“

Provozierende Plakate, die Denkanstöße geben

In Südtirol herrsche vor allem im ländlichen Bereich zum Teil noch ein patriarchalisch geordnetes System vor. Frauen werde mitunter sogar von Rechtsanwälten davon abgeraten, Klage zu erheben, weil Wort gegen Wort stehen würde und im Zweifel der Mann gewinnt, berichtet Dr.in Hofer. Viele Frauen sind zudem finanziell und psychisch abhängig von ihrem Mann. Oft sind Kinder stumme Zeugen und allein schon damit auch Opfer der Gewalt. Gewalt ist dabei nicht immer nur physisch zu verstehen. Wie die Plakate auf der Abteilung Gynäkologie zeigen, gibt es viele versteckte Formen der Gewalt. Mangel an Respekt, Einschränkung und Missachtung der persönlichen Freiheit, Verweigerung einer finanziellen Eigenständigkeit… In engen Dorfstrukturen riskiert eine Frau, die es wagt, Gewalt anzuzeigen, das Ausgeschlossen-Werden. „Auf der einen Seite werden Institutionen gefordert, auf der anderen Seite ist man konfrontiert mit der undurchdringlichen Wand des Tabus, betont Primarin Dr.in Sonia Prader.

„Es ist eine Spirale, die sich immer weiter nach oben dreht. Im Jahr 2021 registrierten die fünf Frauenhäuser und vier Anlaufstellen in Südtirol 619 Kontakte. In 60 % der Fälle ging die Gewalt vom eigenen Mann aus, in 65 % der Fälle waren die Kinder Zeugen der Gewalthandlung. Und das ist sicher nur die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer ist sehr hoch“, unterstreicht die Referentin für das Projekt Erika, Dr.in Elke Hofer.

Die Coronavirus-Pandemie hat die Situation vieler Frauen noch verschlimmert. Vor allem während der ersten Monate der sozialen Distanzierung waren sie ihren Gewalttätern 24 Stunden am Tag ausgeliefert. Andererseits ermöglichten die strengen Corona-Bestimmungen, die Frauen allein zu sehen und zu untersuchen.

Schwangerschaft, Mutterschaft, Menopause, Erkrankungen, und hier in besonderem Maße (aber nicht nur) gynäkologischer oder onkologischer Art, verändern eine Frau, verändern ihr Körperempfinden, ihre Psyche und indirekt natürlich auch ihre Sexualität. Auch das kann zu Gewalt führen.

Primarin Sonia Prader: „Über Sexualität während der Therapie wird kaum geredet. Mit der Tumorerkrankung, auch aufgrund der psychischen Belastung, verschwindet oft das sexuelle Bedürfnis.“ Viele Frauen sehen das aber als ihre Pflicht. Sie fühlen sich ihrem Partner gegenüber schuldig. Sie stehen unter starkem Druck. Fügen sich. Das tun zu müssen, was sie als ihre Pflicht empfinden, ist auch eine Form der Gewalt. „Ähnliches gilt“, so Dr.in Prader, „für Frauen in der Schwangerschaft, nach der Geburt oder in der Menopause. Eine Hormonumstellung muss nicht, kann aber mit einem Verlust der Libido verbunden sein.“ Dieses Thema anzusprechen, auch mit dem behandelnden Arzt, wird oft als zu intim empfunden. „Deshalb arbeiten wir auf unserer Abteilung nicht nur mit Psycho-Onkologen, sondern auch mit Sexualtherapeuten zusammen.“

Die internationale Me-Too-Kampagne hat einiges in Bewegung gesetzt. Mit der Ausstellung „Gemeinsam gegen Gewalt – Für Frauen-Würde“ wollte die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe einen weiteren Schritt setzen und vor allem auch Männer sensibilisieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. „Das offene Gespräch, die Enttabuisierung sind ein Hoffnungsschimmer!“, meinen die Ärztinnen Sonia Prader und Elke Hofer. Der Weg ist noch weit. Und noch immer fragen zu viele und gleichzeitig auch zu wenige Frauen nach Erika!

„Es ist eine Spirale, die sich immer weiter nach oben dreht. Im Jahr 2021 registrierten die fünf Frauenhäuser und vier Anlaufstellen in Südtirol 619 Kontakte. In 60 % der Fälle ging die Gewalt vom eigenen Mann aus, in 65 % der Fälle waren die Kinder Zeugen der Gewalthandlung. Und das ist sicher nur die Spitze des Eisbergs. Die Dunkelziffer ist sehr hoch“, unterstreicht die Referentin für das Projekt Erika, Dr.in Elke Hofer.

Die Coronavirus-Pandemie hat die Situation vieler Frauen noch verschlimmert. Vor allem während der ersten Monate der sozialen Distanzierung waren sie ihren Gewalttätern 24 Stunden am Tag ausgeliefert. Andererseits ermöglichten die strengen Corona-Bestimmungen, die Frauen allein zu sehen und zu untersuchen.

Schwangerschaft, Mutterschaft, Menopause, Erkrankungen, und hier in besonderem Maße (aber nicht nur) gynäkologischer oder onkologischer Art, verändern eine Frau, verändern ihr Körperempfinden, ihre Psyche und indirekt natürlich auch ihre Sexualität. Auch das kann zu Gewalt führen.

Primarin Sonia Prader: „Über Sexualität während der Therapie wird kaum geredet. Mit der Tumorerkrankung, auch aufgrund der psychischen Belastung, verschwindet oft das sexuelle Bedürfnis.“ Viele Frauen sehen das aber als ihre Pflicht. Sie fühlen sich ihrem Partner gegenüber schuldig. Sie stehen unter starkem Druck. Fügen sich. Das tun zu müssen, was sie als ihre Pflicht empfinden, ist auch eine Form der Gewalt. „Ähnliches gilt“, so Dr.in Prader, „für Frauen in der Schwangerschaft, nach der Geburt oder in der Menopause. Eine Hormonumstellung muss nicht, kann aber mit einem Verlust der Libido verbunden sein.“ Dieses Thema anzusprechen, auch mit dem behandelnden Arzt, wird oft als zu intim empfunden. „Deshalb arbeiten wir auf unserer Abteilung nicht nur mit Psycho-Onkologen, sondern auch mit Sexualtherapeuten zusammen.“

Die internationale Me-Too-Kampagne hat einiges in Bewegung gesetzt. Mit der Ausstellung „Gemeinsam gegen Gewalt – Für Frauen-Würde“ wollte die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe einen weiteren Schritt setzen und vor allem auch Männer sensibilisieren, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen. „Das offene Gespräch, die Enttabuisierung sind ein Hoffnungsschimmer!“, meinen die Ärztinnen Sonia Prader und Elke Hofer. Der Weg ist noch weit. Und noch immer fragen zu viele und gleichzeitig auch zu wenige Frauen nach Erika!

Hier gibt es Hilfe

Folgende Grüne Nummern sind rund um die Uhr erreichbar:

Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Bozen: 800 276 433

Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Meran: 800 014 008

Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Frauenhaus in Brixen: 800 601 330

Telefonische Erreichbarkeit zu festen Zeiten:

Geschützte Wohnungen in Bozen: 800 892 828 (von Mo bis Fr von 8.00 bis 12.30 Uhr und von Mo bis Do von 13.30 bis 17.00 Uhr)

Beratungsstelle für Frauen in Gewaltsituationen und Geschützte Wohnungen in Bruneck: 800 310 303 (Mo bis Fr von 8.30 bis 12.00 Uhr)