Thema

Die harte Schule des Lebens

Noah Ennemoser: Die Trauer im Schreiben verarbeiten

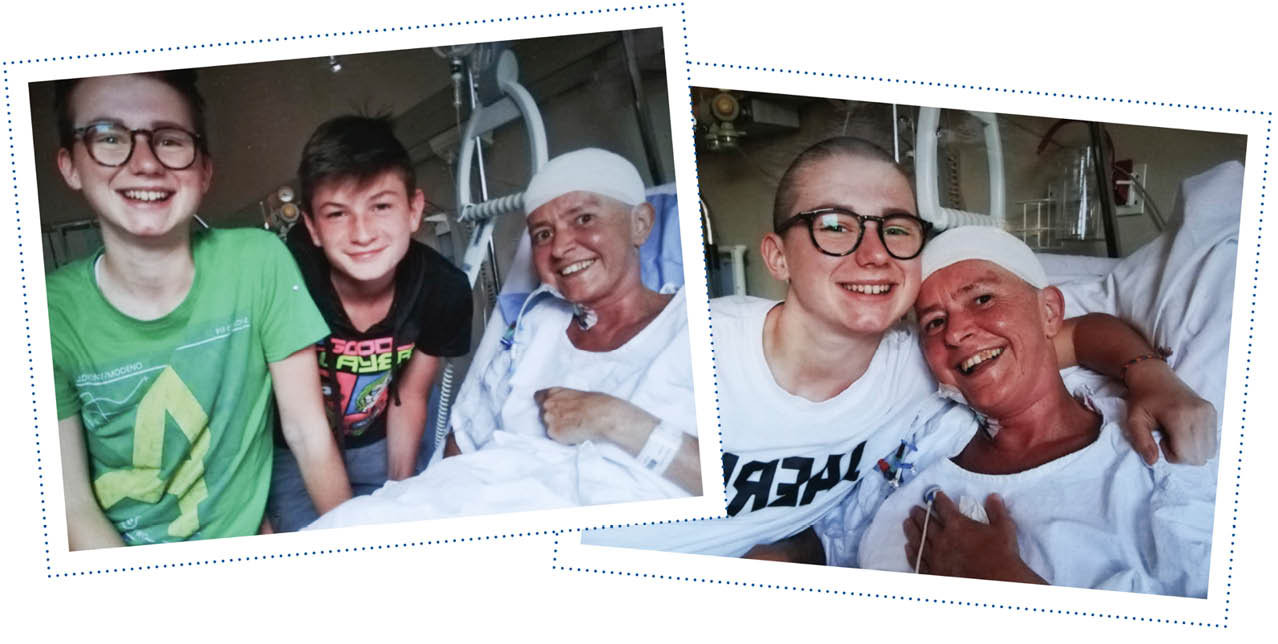

Es gibt Mamakinder und Vaterkinder, sagt Noah Ennemoser. Er ist ein Mamakind. Seine Mama Monika ist am 22. Juli 2019 heimgegangen, wie Vater Josef seinen beiden Söhnen Noah und Max am Telefon vom Hospiz Marienbrunn mitgeteilt hat. Monika Ennemoser ist 50 Jahre alt geworden, sie hatte Krebs. Bei den 3. Brunecker Krebsgesprächen am 1. Februar stand Noah auf der Bühne und hat mit ruhiger, klarer Stimme einen Text vorgetragen, den er für seine Mama geschrieben hat. Im dunklen Saal herrschte betroffene und anteilnehmende Stille, viele hatten Tränen in den Augen. Worte geboren aus Schmerz und Liebe.

Neunzehn Jahre alt ist Noah, auf den ersten Blick ein Jugendlicher wie viele seines Alters. Kurzer Haarschnitt, Sweatshirt und Jeans, wache Augen. Vielseitige Interessen. Er spielt Klarinette in der Schule und im Kirchenorchester, hört gerne Musik: Rock, Jazz und Klassik. Er liest gerne, Klassiker hauptsächlich; ist gerne draußen mit seinem Hund. Sein Sport ist Calisthenics, Eigengewichtsübungen. An Weisheit und Reife aber ist er seinen Gleichaltrigen weit voraus, kann er es mit jedem Erwachsenen aufnehmen. Die Trauer hat ihn geprägt, hat ihn vorzeitig reifen lassen, ist sein Begleiter, gebrochen hat sie ihn aber nicht. Sie hat ihm nicht den Elan und die Lebenslust nehmen können, nicht das Träumen und Planen. Im Sommer wird Noah seine Matura ablegen (wie steht in Covid-19-Zeiten noch nicht fest). Danach möchte er Sozialwissenschaften studieren, auch wenn seine erste Wahl eigentlich Journalismus wäre. - Am Maturaball war ein Stuhl frei an seinem Tisch. Wie stolz Monika Ennemoser an diesem Tag auf ihren „Großen“ gewesen wäre und auch während seines Vortrags bei den Krebsgesprächen.

Noah Ennemoser auf der Bühne des UFO in Bruneck

Chance: Noah, seit etwa einem Jahr nimmst Du an Poetry-Slams teil. Diesen Text hast Du aber das erste Mal bei den Krebsgesprächen vorgetragen?

Noah: Schreiben war schon immer wichtig für mich. Seit meine Mutter erkrankt ist, war es ein Anker. Ich hab´ das gebraucht, um Dinge festzuhalten, für die ich im Sprechen nicht die Worte finden, die ich nicht fassen konnte. Schreiben hilft mir, Emotionen festzuhalten, zu verarbeiten und zu beschreiben. Freude, Trauer, Schmerz. Es ist befreiend. Wenn ein Wort nicht gleich kommt, kann ich den Platz offenlassen und warten, bis es sich findet… Es hilft mir einen Prozess festzuhalten, Dinge besser zu verstehen. Es gibt Perioden. Zorn, Schmerz, Verzweiflung, Angst, Hoffnung, Leben…

Chance: Wie lange war Deine Mama krank?

Noah: Etwa zwei Jahre. Es fing an, dass sie sich immer öfter schlecht gefühlt hat. Beim Einkaufen nahm sie das Fahrrad mit, um sich darauf zu stützen. Sie fiel manchmal in Ohnmacht und manchmal sagte sie, ich schmecke den Tod auf der Zunge. Das Weiße Kreuz kam zweimal die Woche zu uns…

Chance: Du warst 16, als deine Mutter ihre Diagnose erhielt, Dein Bruder Max 14.

Noah: Genau. Sie wurde operiert, musste Radiotherapie und Chemotherapie machen. Wir fuhren oft ans Meer, die Chemo lief so nebenher. Und es schien gut anzuschlagen. Eine Operation an der Lunge hat sie ausgeschlagen, es war klar, dass es keine Heilung zu erwarten gab.

Chance: Ihr seid als Familie ganz offen damit umgegangen?

Noah: Ja, ich würde fast sagen zu offen. Es gab kein anderes Thema mehr. Wie man sich den Tod vorstellt, wie man sich darauf vorbereitet, wie Schmerz ist… Es gab fast nichts anderes mehr. Ich hatte Zeitweise das Gefühl meine Jugendzeit zu verlieren, habe „Typisches“ verpasst. Was Jugendliche eben so machen, Feiern, Freunde treffen usw. Aber ich habe sehr viel Liebe erfahren.

Chance: Wie sah Dein Alltag in dieser Zeit aus?

Noah: Schule und Hobbies waren eine Ablenkung, alles andere war eine Qual. Die Zeit in der Schule schien mir verloren. Ich wollte soviel Zeit wie möglich mit meiner Mutter verbringen. Vor zehn Uhr abends kam ich kaum zu den Hausaufgaben. Ich war müde, habe mir immer ausgerechnet, wie viel kann ich noch fehlen in der Schule.

Chance: Was war mit Deinen Freunden?

Noah: Viele Freundschaften sind zerbrochen. Wenn andere von ihren Problemen zuhause mit den Eltern erzählten, dachte ich immer nur, was soll ich denn sagen? Ihr habt es doch gut, dass Ihr streiten könnt. Die paar, die ich behalten habe, sind mit mir durch die Hölle gegangen. Mein Bruder und ich sind durch die Krankheit zusammengeschweißt worden. Mein Vater pendelte hin und her zwischen Arbeit und meiner Mutter… Und der Tag hat nur 24 Stunden. Aber es gab auch Momente, die lustig waren, viele ganz intensive Momente mit meiner Mama. Und ich war so zornig am Anfang. Auf meine Mutter, weil sie es gewagt hat Krebs zu kriegen, auf die Krankheit, auf mich, ich war tief enttäuscht von der Welt…

Chance: Und dann hast Du angefangen zu schreiben?

Noah: Na ja, Geschichten habe ich schon immer geschrieben. Aber dann ging es plötzlich um mehr. Stückweise habe ich angefangen. Wort für Wort, Satzfetzen, ich habe lange gebraucht, um die Worte zu finden, um meine Emotionen zu beschreiben, aber es war befreiend. Ich habe eine Art Prozesstagebuch geführt, wollte für mich den Krankheitsverlauf festhalten. Der so ganz anders war, als ich es mir vorgestellt hatte.

Chance: Inwiefern?

Noah: Es schien ihr eigentlich gut zu gehen, so gut, dass es den Anschein hatte, es wird schon wieder, es geht weiter, sie wird sich schon erholen. Als sie nach Martinsbrunn kam, musste ich erst einmal googlen. Was ist das, ein Hospiz?

Chance: Hast Du Dir psychologische Hilfe geholt?

Noah: Ja. Ich konnte nicht mehr schlafen, habe Dinge wieder und wieder gelebt, die Ambivalenz der Gefühle hat mich erdrückt. Die Trauer, das Tabu, die Leute, die glauben, nach der Beerdigung kommst Du sofort wieder zur Normalität. Und dann sind da die vielen großen und kleinen Sachen: das erste Weihnachten danach, der erste Geburtstag, der Maturaball, ein Brief von der Schule, der von beiden Eltern unterschrieben werden soll. Für die Beerdigung habe ich ganz viel vorbereitet. Die Blumen ausgesucht, Sonnenblumen und violette Blumen, ihre Lieblingsfarben. Ich habe auch die Trauerrede gehalten. Danach kam das Loch.

Chance: Und wie geht es Dir heute?

Noah: Ich bin gläubig, das hilft ein bisschen, aber der Schmerz ist da.

Chance: Hast Du selbst Angst vorm Sterben?

Noah: Nein, ich glaube nicht. Vielleicht, weil ich denke, ich habe das Schlimmste hinter mir.

Chance: Würdest Du Dich als lebensfroh bezeichnen?

Noah: Ich bin noch gefangen in der Nostalgie, aber ich versuche umzusetzen, was sie mich gelehrt hat, was sie mir vorgelebt hat. Ich habe bei meiner Mama gesehen, was Lebensfreude heißt. Sie hat das Leben so genießen können, egal unter welchen Bedingungen. Sie hat Enthusiasmus für alles ausgestrahlt, war offen für alles. Ihr intensives Spüren werde ich vielleicht nie nachleben können und vielleicht auch nie begreifen. Aber ich versuche es!

In dieser Tätowierung trägt Noah seine Eltern immer bei sich

Kummerkrebs

Hallo ... du einsames Wesen,verzeih mir die Aufstellung folgender Thesen,

ich versteh' nur nicht, warum es kam,

so ganz ohne Moral, so ganz ohne Scham,

dein furchteinflößendes Auftreten,

wobei weder half klagen, noch beten,

denn du bliebst und mit dir auch meine Angst,

wobei du gewiss nicht um ihr Leben bangst.

Sag mir, warum hast du Spaß daran, Menschen das Leben zu vermiesen,

eine Kugel in deren Brustkorb zu schießen,

sie auf den Boden zu zerren,

ihnen das Lebensportal zu versperren?

Sag, erfreut es dich etwa den Schmerz mitanzusehen?

Nein, ich kann und will es nicht verstehen.

Schweig, du ek'liges Ding, ich will keine Erklärungen,

will keine Belehrungen,

will die Wahrheit und zwar die Reine

will nicht deren, sondern deine.

Ja, du hast mich getroffen,

hab mein Glück versoffen,

hab meinen Überlebensinstinkt ausgepackt,

hab tagtäglich an dich gedacht.

Bitte geh, bitte weiche,

bitte leise, bitte schleiche

dich aus unserer Leben

soll ich dir noch etwas mitgeben?

Hier, nimm die Gewissheit, nimm sie mit

und behalt sie auf Schritt und Tritt,

sei dir bewusst, du nimmst uns die Mutter, aber nicht die Zeit,

die wir stellten mit und für sie bereit,

um auch noch den letzten Sonnenstrahl zu sehen,

um auch noch das Wort "Liebe" zu verstehen.

Und ja, ich habe geweint,

habe um mein Leben gereimt,

um dem Schmerz einen Raum zu geben,

um dem Kummer zu entgehen

und nein, es half keineswegs,

denn ich habe an sie gedacht, stets

mir gewünscht sie wäre hier,

mir gewünscht sie stünde neben mir.

Gott, wie ich dich hasse und verabscheue,

wie ich mich auf den Moment freue,

in dem du für immer verschwunden bist,

in dem keiner mehr wegen dir jemanden vermisst.

Niemandens Tod sehne ich herbei wie den deinen,

was mag sehr unmoralisch erscheinen,

doch meine Mama liegt geborgen unter mir,

zwar nicht wirklich hier,

aber unter einem Blumenmeer

und du gibst sie nicht wieder her.

Doch wenn sie mich eines gelehrt hat, dann stets ein

"Danke"

über meine Lippen zu bringen

und so möge mein Dank auch widerwillig an dich erklingen:

Danke für nichts und danke für Momente,

die uns nicht du, sondern das Leben schenkte.